|

文字サイズ : 小 < 中 < 大 | ||||

Interview :

2014.01.14 /

2014.01.15 /

2014.01.16 /

2014.01.17 /

2014.01.18 /

2014.01.19 /

2014.01.20

印刷 :

坂上:これはヨーロッパに渡る時に一緒に持って行ったんですか。 斉藤:持って行きました。ニューヨークから。 坂上:大きい作品はやむなく手放して。 斉藤:これは81年って書いてありますけど、私が久保さんを訪れた時の写真で、新宿の彼の家です。娘さんが写真を撮られました。これはいつ貰ったのか久保さんの「創美を始めたころ」という印刷物です。母が85才になったからどうしても帰りたくて帰った、その帰りに久保さんの元へ行ったんです。18年ぶりに。

坂上:これは1965年。この写真はよく見かけますね。

斉藤:この写真は私のロフトの一部だよね。ジョー・ジョーンズ(Joe Jones、1934-1993)が写ってる。この写真を写した時は日曜日だったから私がいたんですけども。ピーター・ムーア(Peter Moore、1936-1993)が写真を撮った。私は普段は殆どロフトにいないから、そしてジョー・ジョーンズは仕事場がなかったけれども大きい作品をつくりたくて。それで「つくってみたら?使ってもいいよ」という事で。 坂上:かなりロフトは広いですね。 斉藤:広いですよ。ここが仕事場でしょう。もうひとつ住む所があってねえ。同じ位の広さで。 森下:ジョー・ジョーンズのハープシコードをつくられたんですよね。 斉藤:そう。 森下:キットを組み立てた、と書かれているんですけど。この広さじゃ出来ますね。白いハープシコード。 斉藤:この写真はジョー・ジョーンズの作品です。三輪車をつくるために私のロフトを使ったんです。写真に写っているのは(ジョー・ジョーンズと斉藤陽子と)フィリップ・コーナー(Philip Corner、1933-)でねえ。>

森下:一緒に歩いているのは陽子さんですね。 斉藤:そうです。

斉藤:これはブルックリン美術館美術学校(Brooklyn Museum of Art School)の時の作品。私の絵っていうのはどこから見てもいいんですよね。そしてある時、批評会があったんです。そしたらある女の人が、「ちゃんと決めなきゃ駄目だ、こうして見る為に描いたんだ」って。彼女は私の作品の批評として、ちゃんと決めるべきだと言ったんです。 坂上:これは大きい作品ですか。 斉藤:ノー、そんなに大きいものじゃなかったと思う。

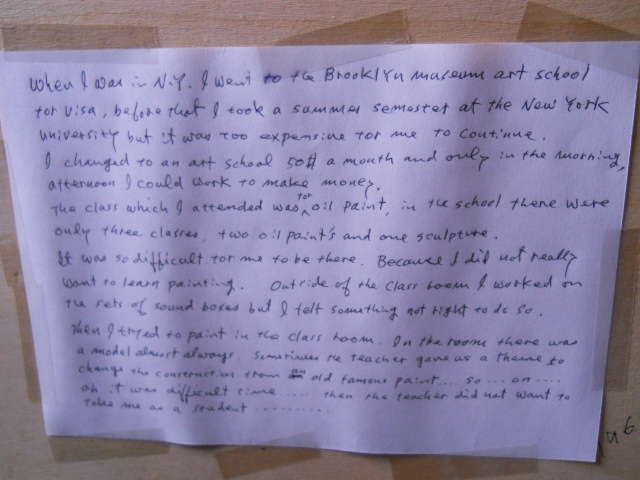

坂上:これはモデルをやってくれた人達。 斉藤:そうです。 森下:かなりモデルを描いていますね。 斉藤:いろんな女の人。黒人だとかねえ。みんな女の人だけれども。 坂上:ゲームというか、入れ替えて遊べるみたいになってるんですね。 斉藤:そうそう。 坂上:「1964-65. Brooklyn Museum of Art School. Takako. When I was in New York, I went to the Brooklyn Museum Art School for Visa.……」(作品の裏に書いてある文章を読む)

斉藤:これは知ってるでしょう。これもどっちに回したっていいんです。 坂上:これもブルックリン美術館美術学校の時に描いた作品ですね。 斉藤:これは割と大きいんです。バーバラ・ムーア(Barbara Moore)が持ってます。 坂上:大きいっていうのはこれ位、1メーター1メーター位か。 斉藤:キャンバスじゃなくてベニヤ板だと思います。確か。これはみんな友達。これはジョージ・ブレクトだし……。 森下:お母さんが描かれてますね。 斉藤:そうです。母がいるんです。母はね、その頃家の前で撮った写真を送ってくれたんです(笑)。

斉藤:ヤー、もちろん。寝ているのはピーター・ムーア。これはナム=ジュン・パイクだしねえ、傘持っているの。これがエメット・ウィリアムス。これは確か塩見さんだしね。それからジョー・ジョーンズだし。(小杉武久、シャーロッテ・ムアマン、ボブ・ワッツ、アル・ハンセン、マチューナス、ベン・パターソン、バーバラ・ムーア、ディック・ヒギンズ、アリソン・ノウルズ、アラン・カプロー、そして斉藤陽子自身、木村利三郎、久保貞次郎、久保田成子など、一人ひとりを説明してくれる) 坂上:陽子さんにとって身近な人達を描いた。 斉藤:そう。多分ブルックリン美術館内のアートスクールにいた時です。 森下:66から67年って書いてある。でも結構大きいから描くのに時間がかかったのでは。 斉藤:ええ。結構かかりました。これもどういう風に掛けたっていいんです。 森下:そうですか。ではこれは今バーバラ・ムーアのところにあると。 斉藤:あると思います。私は見に行ったわけじゃないですからね。 坂上:これも当時つくった……。 斉藤:ええ、これを一生懸命つくるために教室の外でサンドペーパーをかけてたんです。これの半分位の大きさのがねえ、今あるかどうかわからないけれども、MoMA(ニューヨーク近代美術館)が買ったんです。ジョー・ジョーンズがバイシクール(自転車)をつくるのに私のロフトを使っていたでしょ。その時に。 坂上:じゃあMoMAの何か展覧会の時は(見る事が出来るかもしれない)。 斉藤:さあねえ。本当はね、彼女達は、これをマルティプルにして、ショップで売りたかったんですね。だけどもさあ、これをつくるのってそんな簡単じゃないですしね。それにもう私は、アメリカを出ようと思っていた時でしたから、しなかったですけどね。 坂上:ああ、じゃあもうその頃からアメリカを出ようって。 斉藤:そう。心の準備は。何故かっていうとその1年前に一度ジョージ・ブレクトはニューヨークを出るでしょう。私のヴィザっていうのは本当の学生ヴィザじゃない。それで本物の学生ヴィザでアメリカに入りたかったの。そうするともっと自由になる。 斉藤:そう。働く事も出来る。私はジョージ・ブレクトを知っていましたし、ロベール・フィリウー(Robert Filliou)も知っていましたし。ジョージ・ブレクトはニューヨークを出て、初めはイタリーにいたんだけれども、それからロベール・フィリウーの住んでいるニースの近くのヴィルフランシュ・シュル・メール(Villefranche-sur-Mer)に移ったんですね。そこで部屋を借りて小さいお店を、いわゆる「ラ・セディーユ・キ・スーリ(La Cédille qui Sourit)」、セディーユ(註:フランス語の「c」の下に付く記号、「ç」)が笑うという意味だけど、スーリ(sourit)、ないし、キ・スーリ(qui sourit)は微笑むという意味だけど、そういう小さいお店をつくったんです。後でサムシング・エルス・プレスでつくった本があるから(見せます)。それでまあそういう事もあって、私は彼らを訪れるためにヨーロッパへ来て。そしてジョージ・ブレクトとドンナが住んでいた家に泊まらせてくれて、ニューヨークの領事館に申請したわけですね。正式のヴィザを取ろうと思ってね。それでうまくいったんですよ。領事館はOK。そしてニューヨークへ帰ったんです。ところがニューヨークのイミグレーション・オフィスに難色をつけられたんですよ。これは正式じゃない、違反だって言われて。それでそのまま一年はおりましたけども、働く許可が全然ないまま働いていたんです。そういう事もあって出ようと思っていた。この頃はそういう準備期間です。 坂上:知らなかった。なんでまず(アメリカから)フランスに行ったのかなあというのがあって。ヴィザが切れるからという理由。日本に帰るという一つの選択肢もあった。 斉藤:私にとっては家に帰るよりも、鯖江に帰るよりも、友達の方が大事だった。もちろん自分のやりたい事も続けていきたいという事も。本当の意味でね。ヨーロッパに行った方がいいかどうかは知らないけども。ですからある意味では軽い意味だったかもしれませんけども、日本に帰る気は全然なかった。 坂上:そしてロベール・フィリウー達のいるヴィルフランシュ・シュル・メールのところにまず。 斉藤:そこは、友達が送ってきた作品を展示しているだけの、で、もし売れたらというだけの、お店というかお店とはいえないもので、結局長く続かなくて彼等は閉めましたけどね。その店番をしていたのは、ジョージ・ブレクトのガールフレンドのドンナ。週にどれ位店を開けていたのか知りませんけどもね。 森下:結局商売にはならなかったんですね。 斉藤:そうそうそう。残念ながら。 坂上:遊びみたいな感じ。 斉藤:そう。まあとにかく、いわゆるジョージ・マチューナスとは違ったもっとフレンドリーな雰囲気のお店をつくったのね。 坂上:では陽子さんが最初にフランスに渡った時は、ニューヨークに帰りたい、ニューヨークに入る為の準備としてだった。 斉藤:一番最初はね。だけども駄目だったからその次は完全にフランスに。68年に行ったのはヴィルフランシュ・シュル・メールです。その前の67年に訪れた時に私はフランスからジョー・ジョーンズに……ジョー・ジョーンズは何ていうのかしらねえ……どうしよう……悪いけど……作品は面白いものつくっているけどね、うーん……どうしようもない。人に頼ってね、自分で働かない。お母さんに頼ってどうしようもない。だからもしヨーロッパで自分一人で生きるとなると、何とか自立して生きることを覚えるかもしれないと思って、私がフランスのヴィルフランシュ・シュル・メールにいる時に彼にヨーロッパ行きのチケットを彼に送ったんです(笑)。 坂上:あなたも自立しなさいよと。 斉藤:何も言いやしなかったけどとにかくチケットを彼に送ったんです。そして、おかしいことに、私が領事館とうまくいってニューヨークに戻ったでしょう。戻った日に彼はあっちに行った(笑)。 森下:一度67年に準備ということでフランスに行って、(ニューヨークに)戻って。そしたらジョー・ジョーンズが出ちゃって。 斉藤:そしたらジョー・ジョーンズはジョージ・ブレクトのガールフレンドのドンナと一緒になっちゃったの(笑)。だらしがない。そういう意味で非常にだらしがない。何て言ったらいいのかなあ。そういうことにこだわらないのか何か知らないけどすぐそういう関係になっちゃうんだな。(笑)。 坂上:では陽子さんはもう一度ニューヨークに戻ったけれども、またニューヨークの方でやっぱりよろしくないというか。というので、もう一度出ざるを得なくなって。 斉藤:イミグレーション・オフィスから「これは正式じゃない」と言われたものですからね。またそういうトラブルが起きて頭を悩まされたくなかったですから、もうアメリカを出ようと。そしてとにかくロベール・フィリウーのところに。ジョージ・ブレクトはドンナがいなくなってからイギリスに渡ってしまったのでいなかったですけどもね、ロベール・フィリウー・ファミリーはまだそこにいたんですね。そして彼女達の家の近くに部屋を見つけてくれて。そしてそこに住んでいたんです。 坂上:ヴィルフランシュ・シュル・メールに一軒の家を探してくれた。ロベール・フィリウーが。 斉藤:そう。初めはどこにいたか覚えていませんが、後でロベール・フィリウー達が住んでいたアパートの隣にある小さいアパートが空いて、そこに移ったんです。だから私は彼らの隣に住んでいたんです。狭いものですよ。狭いって言ってもね、一部屋の居間があって台所があってシャワーもありましたしね。まあまあですよね。 森下:陽子さんはフランス語は。 斉藤:フランス語は全然。行く準備の為に少し自分で。それだけ位で。 森下:やっぱり。用意周到ですね。 斉藤:そう(笑)。 坂上:その時は生活の糧として何か仕事は。 斉藤:誰が持って来たのか知らないけど、ユーゴスラビアのレストランで。小さいレストランで。ニースにあるレストランの人がね、私に一週間に一回だけ日本食をつくってくれないかって。 斉藤:お客さんに。一週間に一日だけ日本食をサービスする。 坂上:どういうメニューをつくったんですか。 斉藤:天ぷらです。いつも。だって変えるわけにいかないから。だけどもね、とてもそれだけじゃ生きていけない。小さい町ですから、とても仕事を探す事は私には不可能で。結局、ロベール達もデュッセルドルフに移っちゃったんですね。それで私だけ残って。そうしていた時に、なんかロベール・フィリウーがパリの工藤哲巳(1935−1990)さんを知っていたんです。そして確かその関係で、工藤さんが「パリのレストランではウェイトレスを必要としているだろう。パリだったら仕事を探すには可能性がもっとある」と。それでパリに行く事に決めたんです。 森下:工藤さんはロベール・フィリウーのお友達。 斉藤:ノー、知ってたっていうだけ。それほど近い関係ではなかったでしょうけども。 森下:陽子さんご自身は工藤さんとは全然面識がなかった。 斉藤:ない。私がパリに移った時に、私は初めはホテルに住んでいたのですが……非常に安いホテルでね。そして名前は忘れましたけど割と大きな日本のレストランでウェイトレスを始めたんですね。そしたら工藤さん達が6ヶ月か、日本へ帰るから住んで欲しいって。それで私が家賃を払って彼らのアパートに住んだのです。 森下:奇遇ですよね。今、工藤さんの展覧会を国立国際美術館でやってまして(「あなたの肖像——工藤哲巳回顧展」2013年11月2日-2014年1月19日。その後、東京国立近代美術館と青森県立美術館に巡回)。 斉藤:工藤さんの住んでいたアパートは本当に小さいところで。台所もなくてね。トイレと、トイレの横に所謂手洗い。そこから水を……。そして奥さんの弘子さんがね、椅子の上に置いたこんなに小さいプロパンガスでクックしてね。そういう小さいアパートでした。私は割と何でもつくるでしょう。だからちゃんと台所用に棚をつくってあげて(笑)。 坂上:じゃあ帰って来たら喜んで(笑)。 斉藤:喜んだみたい(笑)。そして私がそこにいるときにロベール・フィリウーはデュッセルドルフにいたでしょう。彼がパリに来た時に私のところを訪れて、「知らなかった、工藤哲巳がこんなちっぽけなところに住んでいたなんて!」なんて言ってましたけどね(笑)。工藤さん自身はどっかに仕事場を持っていたでしょうけども。アパートの中ではとても(制作は出来ない)。 坂上:そこで半年、陽子さんは住んでいた。工藤さん達が帰ってくるまで。 斉藤:そうです。工藤さんが帰ってくるまでだったかその前までだったか知らないですけども。そして何故ウェイトレスをやめるようになったのか。何が原因だったのかよくわからない。働く時間が非常に長いんですね。朝から昼と夕方との間には2時間位の休みがあるけれども、また準備をして夜は10時っていう事になっていて。けれども片付けをすると帰るのが遅くなるんですね。そういう事もあるし、それから、給料は悪くはなかったですけれども、ウェイトレスの長をしている人がお店の持ち主と親戚関係のある人で、我々を非常に粗使いしたんです。そういう事でウェイトレスをやっていた人達が非常に嫌がっていたんです。そして彼女は何かの理由で日本に帰っちゃったんです。そうしたら私が割とウェイトレスの中では古いので、長になって。それで割といい雰囲気でみんな喜んでいたんですね。だけども……時間が長過ぎてね。ある時ロベール・フィリウーがまたフランスに帰って来て私を訪ねて来てくれて。その時に私がその話をしたら、彼らの知っている友達に子どもがいて二人共働いていてベビーシッターを必要としている、そういう話を持って来たんですね。そしてそちらに行く事に決めた。そういう話です。そして私が出た後に、ウェイターが一人いましたけども、彼らがストライキを起こした。オーナーの態度が非常に押し付けがましいんですね。そして私に「我々はストライキをやったんだ」って言ってくれたことがありましたね。辞めてからですが。 坂上:パリに行って今度はロベール・フィリウーの紹介で。そこは住み込みで。 斉藤:そうです。そこは女の子がひとりいてね。何才位だったんだろう。二人共働きに出ていて。 森下:じゃあパリにいた頃は制作はほとんど手つかずですかねえ。 斉藤:そうです。 森下:でもさっきの絵などはちゃんと持っていた。 斉藤:ノー、 ニューヨークのロフトに。日本から持ってきた大きなトランクだけれどもそれは持って来れないから置いたままにしておいたんです。だから手荷物だけで動いたんです。 森下:そのトランクを後で送ってもらったんですね。 斉藤:それを送ってもらったのは(本格的に)ドイツに来てからです。デュッセルドルフに来て、生活がいけそうだという見通しが出来てから送ってもらったんです。(79年以降) 森下:まだ何年もかかる。 斉藤:そう。 森下:ニューヨークの方もちゃんとトランクをとっといていただけたわけですね。 斉藤:ロフトは大きいんですから片隅に置いたってどうってことない。 森下:そんなに大きくはなかったんですね、お荷物は。 斉藤:ひとつです。 坂上:フランスに渡ってパリに行って、作品はつくれたんですか。絵を描いたりとか。 斉藤:レストランで働いていた時は殆どやっていなかっただろうと思います。何もしなかったと思います。したかも。ああ、そうだ、したといえばしたなあ。何か呼ばれて作品を出したことがあるなあ。誰か覚えていませんけども、作品も覚えてないですけど。 森下:とにかく新しい作品をつくって。 斉藤:小さいです。 森下:出品されたんですね。 斉藤:それからベビーシッターで住み込みの時は時間が割と自由です。子どもが学校に行っている時は私は自由ですし。もちろん家庭の掃除とか何とかってやっていても割と自由ですからね。あの時やったのはフランスのトイレットペーパーって、ブラウンのね……茶色っぽい……それに絵を描いたりコラージュをしたりして本をつくったんです。 坂上:トイレットペーパーで本を作った。 斉藤:そう。トイレットペーパーがロールじゃなくて、引っ張ると一枚づつ取れる。これ位のものですね。 坂上:20センチ×20センチ位。 森下:紙タオルってあるじゃない、あんな感じになっていて。 斉藤:そうそう。そしてこんなちっちゃいんですね。 森下:そしてごわごわですから。 斉藤:どこにもない。フランスだけで見た特有のトイレットペーパーだったですね。そこにコラージュだとか絵を描いて本をつくって。そしてそれを北駅(Gare du Nord)にフォトコピーの機械があったんですね。そこに行ってコピーをつくって本をつくったんです。もう持ってないですがね。 坂上:オリジナルをトイレットペーパーでつくってそれを北駅のコピーに持って行って本にして。 斉藤:そうそう。オリジナルはフランチェスコ・コンツ(Francesco Conz)、イタリーの。彼が買ったんですね。 坂上:トイレットペーパーを買った(笑)。 斉藤:本当に。不思議なトイレットペーパーで私は初めて見たですよ。フランスだけだ。あんなおかしなトイレットペーパーがあったのは。 坂上:それで本をつくって。 斉藤: 88年にデュッセルドルフ市立美術館(Stadtmuseum Düsseldorf)で展覧会(個展「斉藤陽子:デュッセルドルフの一人の日本人女性:オブジェ〔Takako Saito: Eine Japanerin in Düsseldorf; Objekte〕」、1988年3月10日-4月10日)をやった時もオリジナルを出しました。写真はないですけどね。そしてノイス(Neuss、ドイツ)にいるひとりの友人のコレクターが持ってます。 坂上:当時パリでその本をつくった時は、特に展覧会に出したりとかは。 斉藤:全然。私を雇ってくれた彼らは私が芸術家などとは知らなかった。そして私が辞めた後にパリで展覧会をやりだしたら、彼等が来て、「あなたが芸術家だったとは知らなかった!」って(笑)。 坂上:ベビーシッターは楽しかったですか。やっぱり子どもが相手だから。 斉藤:まあねえ。 坂上:何かつくってあげたりしたんですか。 斉藤:ノー、 私がつくってあげたりって事はしないですが、自由に彼女が何かやりたければやるというような状態で。 坂上:パリでしばらくベビーシッターをしながら生活をして、 斉藤:あ!それをやっていた時だ! ロベール・フィリウーのファミリーはデュッセルドルフにいたんですよね。そして何年(後)か覚えてませんけど、彼らはクリスマスの時に私をデュッセルドルフに招待してくれたんです。そしてその時ジョージ・ブレクトも来ているし、それから他にあの時にはデータロッド(不詳:恐らく、ディーター・ロート(Dieter Roth、1930-1998))も多分いたでしょうし。ロビン・ページも多分デュッセルドルフにいたんですね。それで来ないかって呼んでくれたんです。そして彼らの家に何日間か滞在して。 森下:保証人みたいな。 斉藤:そう。それで他に保証人が思い当たらないので、弟に保証するという手紙を書いて欲しいと(頼んだ)。そうしたらその手紙はくれたんだが、それと同時に……何ていうのかなあ、本当の意味で私をサポートするのではない(という内容を書いて来た)。それで私は「ああ、やめよう」って。だからその弟からの手紙を使わないで申請したんです。そしたら滞在許可を一日しか貰えなかったんです。明日もう出て行け!って。 (註:斉藤陽子がニューヨーク、ドイツ、フランスあたりを点々としながら生活をする事になる大きな理由に彼女とジョージ・ブレヒトとの個人的な関係がある。下記は、本インタヴュー後、斉藤から我々に送られてきた私信(2014年6月14日付)である。 斉藤:それ(南フランスアンティーブでドイツ領事館で働くヴィザの申請をしつつ6ヶ月程待った)をしている時に、いつもロベール・フィリウーが私を助けてくれるんだけれども、ロベール・フィリウー・ファミリーがやって来て。もちろん何も事情を知らずに。彼らは南フランスに元々住んでいたからということでやって来たんです。それで私が自分の事情を話したら、彼らの友達で建築家でレストランを開けようとしている人がいる、海岸の前、そこで料理を手伝いをする人を探しているというので、すぐそこへ移ったんです。住み込みです。アンティーブからサン・ローラン・デュ・ヴァール(Saint-Laurent-du-Var)。そこに。ニースのエアポートのほんの近くです。 坂上:そのロベール・フィリウーの友達がジョルジュ・ダルマス(George Dalmas)。ダルマスが建築家で。レストランが「トルティーヤ・フラット」(Tortilla Flat)。 斉藤:「トルティーヤ・フラット」(Tortilla Flat)。「トルティーヤ(tortilla)」っていうのはメキシコのトルティーヤ。食べ物、平らな(flat)パンケーキ。そこで住み込みで。 坂上:レストランの住み込みですか。 斉藤:そうです。だって、友達の所にそんなにいるわけにいかないですからね。 森下:アンティーブの友人のところにはどれ位いらっしゃったんですか。 斉藤:6ヶ月待ったんだから6ヶ月はいたでしょう。3人子どもがいました。 森下:まあ大変ですね。 斉藤:そうでしょう。考えてみると本当に。 森下:よくまあ生きてこられましたねえ。 斉藤:本当にねえ。私は、でも幸運だと思う。いつも何か困っていると。 坂上:ロベール・フィリウーが素晴しいですね。 斉藤:何か知らないけども、運が良かったのだと思います。 坂上:そこのレストランが、ドアがなくってって言う……。 斉藤:そう。ドアもなくってね。そして彼の奥さんは彼よりも非常に若い奥さんでね。両親が元レストランをやっていて、レストランの娘なのね。それで彼女がレストランを開けたくて、夫のジョルジュがレストランをつくったんです。そして一番最初の年はね、彼は自分で大きな炉をつくって、そこで自分でピッツァをつくっていたんです。本当に大きな炉でね、そこにピッツァを並べて焼く。その年はたくさんお客さんが来たんです、夏は。だけど彼は本職は建築家ですから、結局一年だけで何もしなくなったんです。そしたらお客さんが来なくなった(笑)。そして奥さんが非常に甲高い声の人で。私はいわゆる免許を持った料理人でもないですしね。だから他の職を探すのも大変ですから。そして他の料理人が入って来るけれども、2-3日、1週間いたりする位でみんな出て行ってしまう。私だけいつも残るんだ。ある人なんて、ある日料理人がステーキを焼いて、そしたら何が気に入らなかったのか奥さんがステーキを床に投げ捨ててしまって。料理人は怒ってしまって次の日にレコードキーだとか皆壊して出て行ってしまったの。だからいっつも私が残って私だけが料理をして。だから私が皿洗いから何からみんなやらなきゃならなかった。でもその時は絵を描いたりしてね。 坂上:プライバシーがない空間だけれども、絵を描いたり出来た。 斉藤:そう。午前中はフランス語を勉強するために語学学校……という程のものでもないですけどコースに行ったりね。そして絵を描いていて。ベン・ヴォーティエ(Ben Vautier、1935-)はニースに住んでいたでしょう。そして彼はその頃画廊ラ・フェネートル画廊(Galerie La fenêtre)をやっていた。そしてそこで私の展覧会をやらないかって、やったことがあります。 森下:それが1972年。 斉藤:そうか。 森下:多分最初の個展ですよね。 斉藤:そうです。 森下:その時は午前中フランス語学校に通いながら、レストランで働きながら描かれた絵の個展という事なんですね。 斉藤:そうです。 坂上:ベン・ヴォーティエが陽子さんが働いているレストランに来た時に、陽子さんがせっせせっせとランチの準備をしているのを見て、「何て働かされて!」って。嘆いた。 斉藤:そう。ちょうど私が昼食の終りの皿洗いをしていて。私が皿洗いもしなきゃ誰もいなかったですからね。そしたら「ひどい扱いをさせられているんだなあ」って言ってましたけどね。私にとっては当然の事と思ってましたけどね。 坂上:じゃあ、陽子さんは料理を作りもして、出しもして。片付けもして。 斉藤:ウェイトレスは初めの年はいたんですけど、その人もいなくなってね。 森下:奥さんと陽子さんだけ。 斉藤:そう。 森下:奥さんはそんな風にしても平気だったんですか。困らなかったんですかね。 斉藤:お客さんはすごく少なかったです。 森下:お客さんが少ないという事は収入がないという事。お給料は大丈夫だったんですか。 斉藤:お給料は割とちゃんと出ました。私は節約して貯金をしましたから。あの頃で800フランだったと思ったなあ。月に。確か。食事もいらないし住む所もいらないし。 坂上:その後またニューヨークに。 斉藤:ああ、そうです。住み込みを出て近くのちっちゃな家に住んでいた時に。掘建て小屋みたいなのに夫婦で住んでいた奥さんが、私よりもっと年の人だったですけど、彼女が皿洗いをするようになったんですね。そして彼女が私に教えてくれたんです。サン・ローラン・デュ・ヴァールの村の中にある誰かの大きな畑の中に、畑番をする人の為に……いわゆる畑にお水をやったりとか何とかする人の為の小屋が空いてるって教えてくれて。そして、それを見に行って、私はそこに移ったんです。そこからしばらくレストランに通ってたんです。 森下:そこはちゃんと雨風がしのげて。ネズミもいなかったですか。 斉藤:全然。 森下:快適でしたか。 斉藤:静か。ただ小さいことは小さい。工藤さんが住んでいたパリの家と良く似たもんですけど(笑)。その間に一回、レストランにいる時にね、イギリスのデヴィッド・メイヤー(David Mayor)がフルクサスの巡回展をしていて、その時に私を招待してくれて行ったでしょう。その時にこの位の大きさの石油ストーブがあるんです、真ん中が丸い。それを買って持って帰ってきた。 森下:その前に、ラ・フェネートル画廊というのはベン・ヴォーティエの自分の画廊なんですね。 斉藤:そうです。彼はね、その前には、同時にやっていたかもしれませんけども、古物を売っていたんです。お店を持っていたんです。同時にやっていたかどうか、私は覚えていませんけどね。 坂上:「フルックスシュー」展は。 斉藤:パフォーマンスをやったのはイギリスですよね。 坂上:その前にケルンでグループ展「フルクサス」に出したという記述も見られるのですが。 森下:「ハプニングとフルクサス(happening & fluxus)」ってケルン芸術協会(Kölnischer Kunstverein、1970年11月6日-1971年1月6日)で。でも出品されたというお名前は出ているのですが、カタログの何処を見ても写真が出ていないんです。だからひょっとするとケルンの展覧会には出されていないのか。 坂上:デュッセルドルフにいた時は何か展覧会に出されたりとかしましたか。 斉藤:ノー、そんな余裕はなかったと思います。 坂上:「フルックスシュー」展は参加されてますね。 森下:行って、小杉さんと麻雀している写真がありましたよ。 斉藤:あっそう(笑)。小杉さんも来たんだね。 森下:タージマハール旅行団で。 斉藤:そうそう。 坂上:それはフランスから。 斉藤:フランスにいた時です。 森下:その間いらっしゃらなくてレストランは大丈夫だったのですか。 斉藤:でしょうねえ(笑)。だけどさあ、その時には誰かいたのかもしれないしねえ。それからもう一つはね、その時だ、私がサン・ローラン・デュ・ヴァールのレストランで働いていた時にヨーコ(オノ・ヨーコ)さんから電報が届いた。 坂上:陽子さんの住所を知ってたんですね。 斉藤:どっからか知ったんでしょうね。そして、「私にコレクトで電話をかけて」と。ちょうどあの時彼女はジョン・レノン(John Lennon)と一緒になった頃で。そして電話を掛けたんですね。そうしたら「ジョージ・マチューナスが貴方を必要としているからニューヨークに帰ってこないか」って言うのね。そしてその費用は彼女が払うって言うのね。私はニューヨークを出た以上は、とにかくこの場で、フランスで、ヨーロッパで、何とか生きるようにしているから帰る気はないって、断ったんですけどね。そういう電報が来た事がある。 森下:展覧会の企画を出されませんでしたか。ウィンドウ(註:森下の間違いで、正しくは店舗の床に)に四角い箱を置いて水を入れていくというような提案。 斉藤:どこへ? 森下:オノ・ヨーコさん達の展覧会の為の一つの。 斉藤:ないと思います。 森下:例のジョン・ヘンドリックスの『フルクサス・コーデックス』(Jon Hendricks, Fluxus Codex, 1988)にはそういう提案をされているように書かれています。 斉藤:ああそう、覚えていない。 森下:「フルックス・フォーセット(Flux Faucet)」って、フルクサスの水道の蛇口ですか、そういうような名前を使って。陽子さんの名前じゃなくて「フルックス・フォーセット」という名前で何かそういう。 斉藤:やったかもしれない、かもしれないですけど、私は全然記憶にないです。 森下:ただオノ・ヨーコから電報があって電話をかけたとなると、その事で何か繋がっていくような気がしますけれども。 斉藤:ああそう、ないと思いますけど。関係はなかったと思う。それから後だよね。私が畑の中にある家に移って他にそういう展覧会に出て行くきっかけをつくったのは2つあると思う。一つはイギリスのフルクサス展の巡回「フルックスシュー(Fluxshoe)」に参加したという事。もう一つは、私は(サン・ローラン・デュ・ヴァールの)レストランの中に住んでいたでしょう。あるお休みの日に夫婦達がいなくて私だけがレストランにいたんですよね。そしてあの頃、夕方のお客さんっていうと二人の兄弟のジプシーの人で、海岸にテントで住んでいる家族がいたんですね。その二人の弟と兄貴がよく我々のレストランに夕方に来て食事をしていたんです。そしてある夕方、「ああ!もうお客さん来ないんだ!」と思って、私は何かふと、自分のつくった洋服を着てね、髪をなでて。そして、ジプシーの弟の方がいつもギターを弾いていたんです。私は台所にいたでしょ。ふと踊りたくなって自分の部屋に行ってそして下りて行って、そして踊り出したんですよね。ジプシー達と即興で踊ったんですけどね。そしたら次のお休みの時にね、ジプシーの兄貴の方がやって来て、「私と恋に落ちた」って(笑)。とにかく拒否したんですね、私は。その事があってから、彼らはもうレストランに来なくなった。だから私はレストランのオーナーの人達に非常に申し訳なくてね。私が拒否した為に彼らは……ある意味で唯一の毎日のように来るお客さんが来なくなったので。それも一つの要素です。私がやった為にお客をなくした。それでレストランを辞めた方がいい、と。そうしていたら偶然ですよね、ジョージ・マチューナスから手紙が来たんです(註:この辺から昨日も話されていた内容に重なる)。 坂上:船の修理。 斉藤:そうです。船の修理の為。 坂上:1時間4ドル。 斉藤:そうですよ。割といい職業だよね。だからすぐ受けることにしたんです。 坂上:だけど船を買うのをいつのまにか止めていた。 斉藤:うん。何故止めたのか知りませんけども。 坂上:だけどニューヨーク行きの、 斉藤:切符が送られてきて。まあまあ。 森下:その時は変だと思われなかったんですか。 斉藤:思いましたよ。何だかおかしいなあって。まあ彼はいつもおかしいところがあるから(苦笑)。私にとっては職業の方が大事ですから。 坂上:さっきの「フルックスシュー」。 斉藤:オーガナイズしたのはデヴィッド・メイヤーです。 坂上:誘いがあって、じゃあ行こうかと。 斉藤:手紙が届いたんです。偶然。デヴィッド・メイヤーがまだ大学院の学生か何かで、そして論文を書きたかったのだろうと思います。どういうきっかけでフルクサスになったのかも知りませんけれども。 坂上:ボー・ジェスト・プレス(Beau Geste Press)をまだ起業していなかった。 斉藤:学生だった、と思うんですけどね。 森下:でも陽子さんのことを知ったというのはアンテナを良くはってますね。 斉藤:もしデヴィッド・メイヤーがジョージ・マチューナスに聞いたとすれば、私の名前は出て来るのは当然だと思います。 斉藤:そうそう。 坂上:あれってどこでつくったんですか。 斉藤:どこでつくったんだろう。フランスでつくって持って行ったんじゃないかなあ。山程じゃなかったし、確か、イギリスではつくらなかったと思います。つくれるようにしてね、切って。そして向こうで一緒にしたのか。そういう事はよく覚えてません。どこに泊まっていたんだろう。彼らが泊まっていた農家のところに泊まってたのだろうか。よく覚えてない。 森下:「フルックスシュー」展というのはイギリスの各地を7カ所か8カ所か回るんですよね。 斉藤:そうです。 森下:最初は 斉藤:エクスター(Exeter)。 森下:エクスターの前にファルマスというところなんです。(〔Falmouth〕、1972年10月23日-31日、エクスター〔Exeter〕、11月13日-12月2日、 クロイドン〔Croydon〕、1973年1月15日-26日、オックスフォード〔Oxford〕2月10日-25日、ノッティンガム〔Nottingham〕、6月6日-19日、〔Cardiff〕6月14日、ブラックバーン〔Blackburn〕7月6日-21日、ヘイスティングス〔Hastings〕、8月17日-24日) 斉藤:そしてあの時にはリンゴか何だったかな、人参かな、どっちだったんだろう、舞台の上で食べたんじゃないかなあ。 森下:エクスターというのは彼らの本拠地ですよね。その後クロイドン……エクスターが72年の11月で……ですから8ヶ月イギリスにいたということですね(この後、イギリス滞在を中断してのアメリカ行きの話も出てくるので、この発言は不正確)。 斉藤:私も一緒に動いたのかしら? どこに泊まってたんだろうか。覚えてないです。 森下:ああ、いい写真ありますねえ。(アメリカでのパフォーマンスの写真を見せてもらいながら) 斉藤:それは(久保田)成子さんだよ。バーバラ・ムーアも。ああ、これはゲームをやったんだ。これはナム=ジュン・パイクの作品で。 森下:ビデオカメラを持ってますね。 斉藤:これがジョージ・マチューナス。私がニューヨークを去るって言ったら壮行会を開いてくれて。 森下:73年ですね。 斉藤:そう。 坂上:ジョージ・マチューナスが船の修理の仕事と言っていたけれどもそれは無くなってニューヨーク行きのチケットが送られてきて、行って、それでゲームイベントに参加する。 斉藤:棚やハープシコードをつくったりね、それからゲーム用の輪で人が動かす…写真がどっかにあったはずなんだけど。 坂上:ああ、輪。大きいので人が中に入って動かす。 斉藤:人が入って動かす。ところがそれもね……紙に書くわね。輪が大きいんです、車輪みたいな。輪の中に人が入って車輪を回していくんですよ。ところがこれも、ここの板を着けるのに彼は「エポキシグルーを使え!」って。無理ですよ。だから1回も回れないうちにバラバラ!全く本当にどうしようもない。そういう頑固さを持っていた。ばかげている。ものを知らないんですね。「時間の無駄!(Wasting Time!)」「こうしろ!」って言う。私は辞める時にその事を言ったらさあ……彼はお母さんと一緒に住んでいたんですが、いつも3時におやつが出るんですよね。それで辞めるって話をしたら、お母さん泣き出しちゃって。「何故だ」って言ったのよ。 坂上:ジョージはお母さんとウースター(通り)の方に住んでいたんですか。 斉藤:住処は割と大きなロフトでしたよ。あの頃ジョージ・マチューナスはソーホーのビルディングを売る仕事をやっていて。そして儲けて一つのビルを自分のものにしたんだろうと思います。お母さんの部屋っていうのは、ただおかしな家具みたいなのを積み重ねてつくって囲われていた。ドアもない。窓もない。あ、もう一つ。一番最初にニューヨークに行って、彼の住んでるところ見せてくれた時にバスルームを見せてくれたんですよね。それがね、バスタブが、マヨネーズをつくる会社のミキサーの……潰れたか何かで外に放ってあったのを拾ってきた撹拌器なんですが、底にマヨネーズを撹拌する為の鋭いプロペラが付いたままなんですよ。もし誰かがプラグを入れたら死んじゃう。人間が粉々になっちゃう。ジョークとしても非常に……ねえ……何て言うかなあ、私は何も言わなかったけれどもどう言ったらいいのかしら。 森下:マチューナスはそれを風呂にしていたんですか。 斉藤:そう。 森下:当っただけでも怪我しちゃう。 斉藤:怪我しちゃう。すべったりすると切れちゃいますよ。横にはシャワーがあった。だからただつくっただけで(使うことはなかった)。もし本当に使ったとしたらそれこそ怪我しちゃいますよね。滑るからさ。 坂上:何か残酷ですね。ニューヨークにはどれ位いたんですか。その時は。 斉藤:さあねえ、何ヶ月いたんだろう。 坂上:1年はいなかったですか。 斉藤:1年はいなかったと思う。6ヶ月位じゃないかと思う。私覚えてないです。はっきりは。 坂上:バーバラのところに泊まって。 斉藤:そうです。 森下:「フラックス・ゲーム」が開催されたのはウースター(Wooster)通りのロフトかどこか。 斉藤:そうです、彼の建物の地下か一階か。 森下:全然窓がない。 斉藤:そうです。 坂上:ジョージ・マチューナスとは久しぶりに会ったんですよね。 斉藤:そう 森下:でも全然変わっていなかったんですね。 斉藤:変わってない。カナル・ストリートのドアに鋭い紙切りの刃を……誰かの本に載っているでしょう、ドアに紙切りの刃をこうしていてね。もし誰かが何かに滑って転んだりしてドアによろけたら顔が切れますよね。ああ! 坂上:どこか殺伐としていますね。 斉藤:そういうこと。 坂上:ニューヨークでバーバラのところに住まわせてもらった時には、ちょうどピーター・ムーアがいなくなって。 斉藤:そうです。ピーター・ムーアにガールフレンドが他に出来ちゃってね。そしてバーバラ・ムーアだけが住んでいたんですね。それで空いていたので彼女のところに住んでいた。 坂上:ニューヨークでの仕事は。 斉藤:マチューナスのだけです。バーバラが持ってきたパッチワークか何かのアルバイトをやったことはありますけど。ところがマチューナスの為に働いていたのに、私にお金を払ったのはボブ・ワッツ。彼といつ会うって約束して、ウールワースってスーパーマーケットのカフェで。何て言うの?スタンドカフェで会う約束をしてね、彼が2000ドルくれたんです。とにかくジョージ・マチューナスって人もいい加減でさあ。最後まで誰かにお金を頼っていたみたいね。そしてそういう事がわかったのは、彼が亡くなった後。ボブ・ワッツが何かの機会に展覧会があって私のところに訪れた事がある。ここじゃなくてもう一つ前のところに住んでいる時ですけど。そして彼が言ったのは、ジョージは死ぬ前に結婚しているんですね。彼女の名前はビリー(・ハッチング、Billie Hutching)って言ったかな?彼女を農家に住まわせていたでしょう。ところがその農家を買っているのもジョージじゃないんです。誰かに住んでもらわないと家が壊れてしまう。すると売れなくなる。だからボブ・ワッツやお姉さんか弟か妹さんか知らないけれども、彼らがお金を出してビリーにそこに住んでいてもらうようにした。いい加減ですよ。本当に。 坂上:陽子さんのこの時のパフォーマンスの時もまた、陽子さんの作品を「欲しい」とか言い出して。 斉藤:ああ!そうそう。 坂上:でもノーって。 斉藤:(笑)ノー。 坂上:ニューヨークに行っている間、フランスにいろんなものは置いたままだったんですか。 斉藤:置いてあった。まだ家は家賃を払ってました。ニューヨークから送ってました。 坂上:畑の中の家に。 斉藤:あるものっていうのは知れてましたけどね。 坂上:でもフランスに帰ってもレストランは辞めてしまっているし、また仕事を探さないといけないわけですね。 斉藤:それからイギリスに行ったんだ。そうだそうだ。ボー・ジェスト・プレス(Beau Geste Press)。デヴィッド・メイヤーのところに行ったんだ。 坂上:いつも仕事を探して大変ですよね(笑)。 斉藤:そうだそうだ。 坂上:今日はフランスからイギリスに渡るところで、終りにしましょう! 斉藤:OK! |